Ритуал «освободительной» беллетристики

29 сентября, 2015

АВТОР: Игорь Фунт

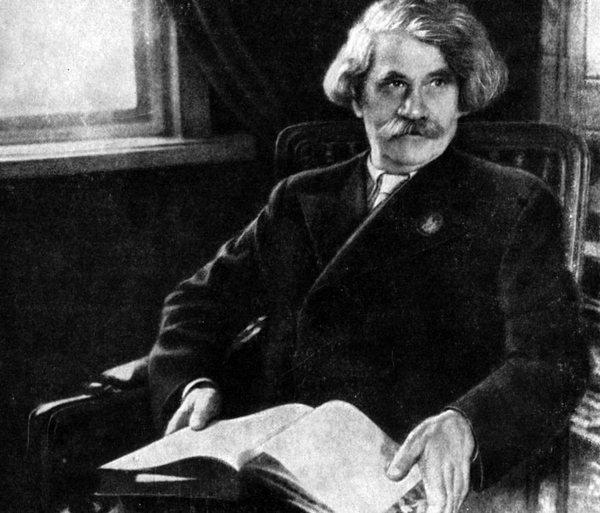

140 лет назад, 30 сентября 1875 года родился Сергей Николаевич Сергеев-Ценский. Старейшина русской советской литературы.

-

Прошла его молодость бурым потоком,

Кипящим, гремучим ключом… Сергеев-Ценский

Я и жуликов уважаю. Горький

Я говорю: промчатся годы,

И сколько здесь ни видно нас,

Мы все сойдём под вечны своды –

И чей-нибудь уж близок час. Пушкин

«С темой Крымской войны я свыкся с младенческих лет. Помню, как меня, трёхлетнего, спросили: «А ну-ка, ты какие-нибудь города знаешь?» Я, живущий тогда в селе, ответил: «Тамбов, Москва, Севастополь…»» С.-Ценский

…Имеется интересное филологическое мнение о том, что кроме Александра Островского, скрупулёзно и до последней точки вынашивающего в голове намечающееся произведение, вторым таким же педантом был Сергеев-Ценский. Который выпрастывал, «изливал» готовый текст на бумагу уже безо всяких изменений и правок – сразу набело. Начисто.

Приучен же он к этому не чем иным, как живописью. Откуда, совсем юным, пришёл в литературу конца XIX в. Чтобы поэтической метафорой фильмировать, а проще: продолжить вытаскивать, выуживать из блоковской беспросветной «топи» помыслы яркие, светлые, свободолюбивые. Словно размашистым росчерком пера пройдя своей биографией три революции, четыре войны. Две трети века двадцатого. Века трагедий и великих побед. Разочарований и небывалых духовных взлётов. До сих пор питающих, напитывающих живительной влагой «опасных откровений» столетие следующее – и нас, и наших с тобою современников, дорогой читатель.

…В середине, как сейчас говорится, нулевых годов XX в., будучи проездом в Алуште, Куприн, «изящный формовщик слова и знаток пластики», разочарованно сетовал Сергею Николаевичу, мол, крымская полиция лишила его права проживания в севастопольской Балаклаве. (За участие в мятежных событиях 1905: обвинил в печати устроителей расправы над бунтовщиками.) Где он заделался пайщиком одной из рыбацких артелей и как назло прикупил давеча участок с виноградником. Дабы заняться садоводством, заказывать редкостные экзотические растения и т.д.

Он даже сочинил стишок по поводу «потерянного рая»:

В Балаклаву, точно в щёлку,

В середине ноября

Я приехал втихомолку,

Но приехал зря.

Не успел кусок кефали

С баклажаном проглотить,

Как меня уж увидали

И мгновенно – фить…

Для самого Сергея Николаевича, отшельником обретающегося на алуштинской Орлиной горе, автора «Колокольчика», «Медузы», «Батеньки», визит столь масштабной личности (купринский «Поединок» гремел в полную силу) означал высокую честь. Означал не больше не меньше – признание: Куприн был первым из «живых», вещающих на всю Империю писателей, встреченных С.-Ц.

К тому же Александр Иванович представил Ценского своей жене, Марии Карловне (первая жена К., – авт.), – издателю и редактору журнала «Мир божий». Сделавшей последнему выгодное практическое и коммерческое предложение: составить единый сборник из уймы ранее опубликованных рассказов и повестей, рассеянных по различным изданиям.

Куприны также пригласили нелюдимого отшельника в Питер – поработать и познакомиться с бомондом. Кстати, уже тогда Ценский почувствовал холодок меж ними: Александр Иванович довольно часто раздражался и дерзил супруге.

Их, двух русских сочинителей, сближало многое.

И общее офицерское боевое прошлое. Страсть к путешествиям. Горячая любовь к крымской земле. Увлечение садоводством, цветами. Почтение к Толстому, восхищение Буниным, неизбывная скорбь по Чехову. Сближали даже фамилии – по названиям тамбовских рек: Купра и Цна, – имеющих отношение к родовым корням обоих. Ну и, конечно, общая бескрайняя любовь к Горькому, несомненному «рупору эпохи», «целому вулкану мыслей и образов». (В тот момент лечившемуся на Капри.)

Именно Горький и никто другой, его удивительнейшая биография, его изд-во «Знание» дали мощный толчок писательской братии, разрозненной тогда неимоверной групповщинкой, к более осознанному и детальному раскрытию мира «новых людей», мира новой техники, городской бедноты и цирковых артистов, профессиональных борцов, музыкантов, грузчиков и проституток, конюхов и пасечников, мира животных.

Есть и различия.

Куприн – художник из «созвездия Большого Максима» (бывало, раздражавший переменчивостью взглядов ажно самого Горького) – центр столичного бомонда, неуёмный кутила. Шалманом нагоняющий вкруг себя волну прихлебателей, цыган с гитарами, шампанского и опереточных принцесс-певичек. Сергеев-Ценский – человек скромный, воздержанный. К литературным попойкам, поэтическим возлияниям и заигрыванию с публикой относящийся очень осторожно. Несмотря на личную самокритичность, обычно гордо и твёрдо отстаивавший творческие, равно бытовые, повседневные правила и порядки.

Хотя, согласимся, критика его поругивала за чрезмерную гоголевскую гирперболичность, ибсоновскую экзальтацию. Эпатаж. Некоторую изысканность и якобы отдалённость от народа. Называя иногда модернистом и панпсихистом – с его «Мертвецкой» и сторожем Панфилом, лишающим девственности вновь прибывающих в морг покойниц. Приписывая Ценскому мистическую теургию всеядного Бердяева. Невольно противополагая простодушного, милого, но глубоко несчастного купринского подпоручика Ромашова «порождению нового века»: безапелляционному эгоисту, «живому трупу» поручику Бабаеву из одноимённого романа С.-Ценского. …с безучастным лицом, «как старый циферблат со стёртыми цифрами и без стрелок». Что дало ход, дало начало неумирающему термину нулевых прошлого века – «бабаевщина».

Не чураясь воинствующего шопенгауэровского символизма и культа самоуглублённости, через плоскость факта, через необходимость и потребность «познать своих», плывя поперёк общепринятых течений, он штурмом, по-брусиловски продирался к чему-то более значительному, чем собственно реализм. К натурализму: «Грешен, – люблю я эквилибристику настроений, зарево метафор, скачку через препятствия обыденщины. Простоты не выношу», – пишет он о себе. Тем самым ввергая меня в аллюзии о схожем неприятии Булгаковым газетной «подёнщины». Но не суть.

Впрочем добавим, социальную действительность с её протестом против повальной и всеобъемлющей буржуазной стандартизации он понимал прекрасно: «Старый порядок проходит, и терпеливость русского народа проходит, а что выйдет – неизвестно», – словно подтверждал мировосприятие Ценского Лев Толстой.

С Горьким Сергей Николаевич не был тогда ещё знаком. Однако все свои труды, жизненные перипетии и тяготы он соотносил с горьковским гением, беспримерно ему доверяясь. Исподволь спрашивая у него совета и участия: «Ты сначала дослужись до человека… Человек – это чин, и выше всех чинов ангельских», – вторит он Алексею Максимовичу в «Лесной топи».

Так, вслед однажды произошедшему эксцессу, Ценский – с весёлым смехом – сразу же тепло вспомянёт Горького. И передаст тому незримый привет: развеселивший писателя эксцесс будто точь-в-точь срисован с горьковских страниц.

А дело было так…

*

Сергей Николаевич ехал с Крыма на север. На Симферопольском вокзале, ночью, пришлось коротать несколько часов до московского поезда. В достаточно сумеречном зале ожидания первого класса единственная яркая лампочка висела почитай в самом углу. Под ней и пристроился Ценский с раскрытой газетёнкой, оставив пожитки на сидении. В зоне видимости, ряда через три.

Народу практически не было. Вскоре он и вовсе оказался в одиночестве.

Вдруг скрипнула дверь. В помещение ввалился человек ну явно не похожий на пассажира – цыган.

Нехотя, настороженно осмотрелся и – вот те на! – напрямик плюхнулся рядышком с вещами Ценского: чемоданом и портфелем с рукописью.

«Э, жох, – подумал Ценский. – Точно будет красть. – И, специально не двигаясь с места, начал вполглаза следить. То-то будет дальше: – Интересно».

Расстояние – шагов десять-пятнадцать. В принципе, надо быть очень расторопным и крайне наглым, чтобы попробовать умыкнуть что-либо прямо из-под хозяйского носа: «Нда-с, оказия»… – мерещится купринский оскал.

Так они наблюдали друг за другом. Ценский, ухмыляясь из-за распахнутой газеты. Цыган искоса и не шевелясь. Демонстративно скрестив на груди руки: дескать накося, дядя, выкуси.

После пяти-семи минут молчаливого «противостояния» непрошеный гость тихо встал и вышел прочь. Так ничего и не своровав.

И только когда подошло время собираться к поезду, обнаружилось, что под скамейкой, увы, нету галош.

В действительности же, пока внимание С.-Ц. было сосредоточено исключительно на руках воришки, тот, упрямо глядя на визави, шарил ногами под диваном. Нащупал галоши.

Каким-то невероятным образом, не шелохнувшись, обулся в них. И немедленно свалил.

«Вот почему я не слышал стука каблуков!» – отметил писатель слишком уж бесшумное исчезновение цыгана. И… громко расхохотался на всю ночную округу, под гул вокзальных сводов.

Почти новая, недавно купленная обувка – сущий пустяк по сравнению с решительностью и смелостью проворного жулика. Вторя Горькому, Сергей Николаевич почувствовал себя в тот момент не то что не обворованным. А сверх того, обогащённым прекрасным жизненным опытом. Знанием. Столкновением с изнанкой бытия простых людей.

*

В связи с вышеприведённой жульнической историей в памяти тут же всплывает Андреевский «Вор». Вспоминаются также отношения Ценского с Леонидом Андреевым вообще и стремительные пересечения их творческих стилистик в частности.

Несмотря на то что С.-Ценский резко и безапелляционно отделял себя, реалиста, от «битого стекла» Андреевского структурализма, они во многом схожи. (К примеру, С.-Ц. бесконечно благодарен Л. Андрееву за знакомство с боготворимым обоими Блоком. И за его художественническое благословение Ценского.) Сходны традицией проникновения в «суть вещей», как говорил тот же Андреев о великом Валентине Серове. А в «Одесском обозрении» даже нашёлся некий горластый критик, заявивший, что Ценский, – как во времена оные издевался над Лермонтовым Плетнёв, – «обезьянничает»: «…крупные таланты обладают одним большим недостатком: они создают подражателей. Таким большим недостатком Леонида Андреева является г-н Сергеев-Ценский».

Всё это, естественно, пустое. Игра слов, не имеющая к реальности никакого отношения.

Ценский шёл своим путём. (И уж ежели сопоставлять, то, думаю, не ошибусь, – с Иваном Шмелёвым.) Андреев шёл своим. Кроме всего прочего, в начале века он чрезвычайно увлёкся кинематографом и сценарным ремеслом. Но тем не менее.

Сравним пару отрывков.

Л. Андреев. «Вор»:

«…Юрасов, бледный, печальный, одиноко стоявший на зыбкой площадке вагона, тревожно почувствовал эту стихийную необъятную думу, и от прекрасных, молчаливо-загадочных полей на него повеяло тем же холодом отчуждения, как от людей в вагоне. Высоко над полями стояло небо и тоже смотрело в себя; где-то за спиной Юрасова заходило солнце и по всему простору земли расстилало длинные, прямые лучи, – и никто не смотрел на него в этой пустыне, никто не думал о нём и не знал. В городе, где Юрасов родился и вырос, у домов и улиц есть глаза, и они смотрят ими на людей, одни враждебно и зло, другие ласково, – а здесь никто не смотрит на него и не знает о нём. И вагоны задумчивы: тот, в котором находится Юрасов, бежит нагнувшись и сердито покачиваясь; другой, сзади, бежит ни быстрее ни медленнее, как будто сам собой, и тоже как будто смотрит в землю и прислушивается. А по низу, под вагонами, стелется разноголосый грохот и шум: то как песня, то как музыка, то как чей-то чужой и непонятный разговор – и всё о чужом, всё о далёком».

С. Сергеев-Ценский. «Ближний»:

«…Зачем-то топили по-зимнему много. Вентилятор вверху не открывался. Было душно, сухо, неряшливо, шумно, тесно, и сильно пахло не то новой клеёнкой, не то жжёной пробкой, не то щенком. Через открытую дверь видно было всё целиком окно в коридоре, а в окно – поля. В окне, как в одной и той же раме, всё менялись картины, и если бы Чекалов был художник, может быть, он бы и любовался этим низким, длинным, синим набухшим облаком, например, и ждал: а как оно пойдёт дальше? А какой примет тон?.. Или эта речонка – какой она даст излом вот сейчас?.. А теперь к этому пару с сухим перекати-полем, ух, хорошо бы жирную, драную, сырую, чёрную пахоть в соседи!.. А ну? – Есть!.. Но Чекалову с этими клочками полей в окне было скучно: все – немые, все – на одно лицо».

Да, совпадение. Вагоны, стук колёс, небо, облака, безбрежная «печаль полей», беспредельное немое отчуждение. Какое же это подражание. Наизворот. То слышится дыхание, шум ветра скорых, скорбных и неизбежных перемен, наступающих грохочущим издалека товарняком, пойманных кистью истых летописцев, свидетелей своего времени. Авторов нашей с вами истории, дорогой читатель. Общей неминуемой беды. Общего несбыточного счастья.

К слову, критика сравнивала Ценского и с Куприным. Но там иной казус: непримиримый и беспощадный к недругам Куприн сразу лез с неугодными в драку, потчуя оплеухами и целясь прямо по «физиогномии», аки говаривал в свою бытность Некрасов. Поэтому мы опустим сию страницу. …Между делом, что касаемо лично меня, то я бы уподобил «краснопись» Ценского палитре Куинджи – настолько щедры и плодовиты, глубоки его пейзажи. Настолько подлинны, песенно-остры оттенки и краски его полотен, природных зарисовок. От которых веет любовью и… живописью: «Опускалось солнце, и зелёная трава вдоль дороги стала ярко-оранжевой, а белые гуси в ней синими, точно окунуло их в жидкую синьку».

Подобно Куприну, к откровенным графоманам и подлизам от литературы Ценский так же нетерпим – и в глаза выговаривал всё, что думал. Невзирая на лица. До конца дней оставаясь нелюдимым анахоретом, обаче живя в столицах. И чтобы неуёмные щелкопёры не досаждали ему никчемными визитами, вывешивал на дверях номера в «Пале-Рояле» бумагу: «Сергеев-Ценский не бывает дома никогда!».

Но писатели всё одно, вереницей, шли и шли за его честными и прямыми отзывами. Редакторскими напутствиями. Видя в нём неугасимую мощь, гуманизм, незыблемый отечественный историзм. Подкреплённый серьёзной практикой и блестящим образованием, образованностью. Бунинской «словесной чувственностью» и знанием исподнего, народного материала. Видя твёрдость и неизменную веру в правду жизни.

Как, нимало сумняшеся, изрёк толстовский мужик будто бы непосредственно о С.-Ценском: «Про неправду всё написано».

Таким, коротко, был Сергей Николаевич Сергеев-Ценский начала века.

Далее будет не менее, а то и намного более насыщенная жизнь, биография.

Встречи с Буниным, упомянутым Шмелёвым, Репиным, Чуковским и мн.-мн. др. Будут большие путешествия по стране, переросшие в яркий новеллистический период: Донбасс, Ростов-Дон, Екатеринослав, Сибирь. Малая Азия, Прибалтика, Грузия, Кавказ. Будут войны… Участие в первой Мировой. «Маргариновые вожди» из Временного правительства. Принятие революции. Неприятие революцией его самого. Арест.

Любимые строки Сергея Николаевича той поры:

Писатель, если только он

Волна, а океан Россия,

Не может быть не возмущён,

Когда возмущена стихия! Я. Полонский

Внезапный расстрельный приговор. Побег. Немецкая оккупация Крыма. Врангель. Кутепов. Деникин. Таврические сражения. Штурм Перекопа. Красные, белые, красные, белые…

Встреча с Горьким (1928), который давно уже определил Ценского в один ряд с признанными классиками. И русскими, и советскими. Мало того, водрузил С.-Ц. на недосягаемый пьедестал: «Мне кажется, что в данный момент во главе русской литературы стоят два исключительных мастера: Сергеев-Ценский и Михаил Пришвин».

Первые пятилетки. Харьков. Керчь. Днепрогэс.

Долгая, неизмеримо долгая и безгранично насыщенная творческая работа… На благо народа и страны. На благо родины: «Я могу сказать то, что сказал Флобер: «Моя жизнь – это история моих литературных работ. Кроме труда над своими книгами, у меня не было жизни»», – отзовётся он в печати. Капитализируя себя, своё существование и труд в искусство и только искусство.

Таковы глобальные, монументальные эпопеи «Севастопольская правда», «Преображение России»: могучее оружие за предотвращение любых войн. Таковы романы «Искать, всегда искать!», «Севастопольская страда». («Ваша «Севастопольская страда» воюет рядом с нами. Она защищает Севастополь», – читает С.-Ценский отклики моряков в редакционной почте 1942-го.)

«Я из гибкой и острой стали выкую вам назло свои новые песни, когда буду свободен, и эта сталь пополам перережет ваши дряблые сердца, такие ненужные для жизни!» – звонкий сей мотив, как древко стяга на полотнах М. Грекова, в последующем подхватят Николай Островский, Вера Панова, Александр Твардовский.

Да, это по-настоящему, без экивоков и сносок, советская литература. И одновременно русская. Пронизанная светлым мироощущением. Овеянная отчаянной романтикой национального подъёма. Чистым, прозрачным ручьём льющаяся из текстов Льва Толстого и продолжающая его «Севастопольские рассказы». В которой слышатся отголоски Достоевского, Чехова, Лескова. Литература высшей пробы и превосходного качества. Отмеченная и отлитая в золото государственных премий наряду с «Тихим доном» Шолохова и «Петром Первым» А. Толстого. Повлияв беспрецедентным эпическим видением российской истории, Крымской войны, Первой мировой («Зауряд-полк», «Лютая зима»), революционного движения – на всю дальнейшую советскую прозу и беллетристику.

Великую Отечественную встречает во всеоружии: патриотические романы («Пушки выдвигают», о Первой мировой), публицистика, статьи, громящие фашизм непоколебимым пером («Народ-герой», «Тебе, Москва!»). Орден Ленина.

1955 год. Симферополь широко празднует 80-летие С.-Ценского.

Но это всё будет позже, потом. А пока…

Крым, Алушта, середина «нулевых». Орлиная гора, молодость, замкнутость, неприветливость. Внизу Чартыг-Даг, стройные высокие «иссиня-тёмно-зелёные» кипарисы. Изумрудный купол заросшей лесом Кастели. Одиночество. (Женится в 1919.)

И непрекращающийся, без разгибу и роздыха, каждодневный писательский труд:

«…Пусть я – чужой людям, но морю, но горам, но этим моим пестролистным клёнам, и ясеням, и туям, этим чайным розам, у которых теперь листочки так стыдливо красны, – я родной: кто их у меня отнимет? На горах кругом я знаю каждый камень… На море не поставишь вешек, но на глаз я отчётливо помню, куда выезжал с рыбаками за белугой, за камбалой, за хамсой – мелкой рыбёшкой, смирной и плотной в огромных стаях, живой пищей, приготовленной морем в таком изобилии, что на всех хватает… И не раз я повторял в душе нечто вроде молитвы, похожее на изречение из Корана: «Нет мира, кроме земного мира, и человек да будет поэт его!»»

Ныне в его алуштинском доме – всероссийски известный дом-музей: «Волшебный край – очей отрада», – помните?..